CHEVROLET CORVETTE C2 – La naissance du requin.

A la fin des années 50, sans toutefois aller jusqu’à dire que la Corvette est has-been ou qu’elle est un échec commercial, ce qui serait, à la fois, inadéquat et franchement exagéré, force est cependant de reconnaître que, sur le strict plan commercial, elle reste néanmoins assez marginale en comparaison avec le reste de la gamme Chevrolet.

Si les deux restylages que connaître la première génération lui permettront de gagner en agressivité, en particulier le dernier d’entre-eux, où elle se verra équipée de quatre phares circulaires (qui deviendront fort à la mode sur un grand nombre d’américaines de la fin des fifties, depuis la modeste Chevrolet Bel Air jusqu’à l’opulente Cadillac Eldorado Brougham) ainsi que de nouvelles décorations sur la carrosserie (notamment le traitement bicolore des flancs) lui permettant de rester dans l’air du temps, cela ne suffit malheureusement pas à lui permettre de damner le pion, concernant les chiffres de vente, à son éternelle rivale, la Ford Thunderbird.

Il est vrai que cette dernière, qui se présentait déjà, dès le départ comme plus confortable, cossue et « civilisée » que la Corvette, a encore accentué cette tendance avec la présentation de la seconde génération de « l’oiseau de feu » en 1958. Outre une ligne encore plus « baroque » (notamment dans le traitement de la face avant, elle affiche également des dimensions accrues (avec une carrosserie disposant désormais de quatre places et un équipement encore plus pléthorique, montrant ainsi que la grande majorité du public américain privilégie d’avantage le confort et même le luxe aux performances.

Ce refus (en tout cas, en grande partie) de la part de la Corvette de suivre la même voie expliquant, assez largement, cet écart qui se creuse et s’accentue même entre les deux modèles. Si la Corvette s’est véritablement vue transformée par la greffe du V8 conçu par Edward Cole, directeur de la division Chevrolet, ainsi que le succès remporté en compétition ont permis à celle-ci de se bâtir une réputation solide et enviable en tant que voiture de sport, cela ne suffit toutefois pas à en faire un best-seller.

Au sein du bureau d’études ainsi que de l’état-major de General Motors, tout le monde semble désormais convaincu que, non seulement, si elle veut survivre mais, plus encore, si elle veut pouvoir égaler, voire surpasser, la Thunderbird en termes de chiffres de ventes, la Corvette doit donc changer d’orientation.

Les choses en sont là lorsqu’en 1960, William « Bill » Mitchell, qui vient de succéder, en 1958, à Harley Earl à la tête du bureau de design de la GM, ramène comme souvenir de ses vacances aux Bahamas un requin qu’il avait capturé lors d’une partie de pêche et qu’il avait fait empailler. Comme il l’expliquera plus tard (dans une interview donnée en 1979, peu de temps après son départ à la retraite, au magazine Automobile Quaterly), c’est en le contemplant qu’il aura un jour l’idée de dessiner une voiture dont les lignes évoquent la silhouette d’un requin.

Le premier résultat de ces études vise à créer une sorte de « squale sur roues » sera toutefois la barquette Sting-Ray, réalisé sur la base d’un châssis de l’une des anciennes Corvette de compétition (retrouvée abandonnée dans un coin d’atelier et que Mitchell a réussi à acquérir contre la modique somme de 500 dollars). Réalisée (quasiment en cachette) par Bill Mitchell, en partie, au sein du département s’occupant de la réalisation des show-cars et autres prototypes et, ensuite, dans un atelier loué par ce dernier à proximité des usines Chevrolet (avec l’aide de quelques ingénieurs de GM venus apporter leur concours sur leur temps libre, payés directement par Mitchell sur ses fonds propres).

Si l’apparition au grand jour, en 1959, de cette nouvelle Corvette destinée à la course ainsi que ses premiers tours de roue sur les circuits suscitent quelques remous au sein de la direction de la GM (dues notamment au fat que, depuis 1957, sous la pression de l’Automobile Manufacturers Association, qui regroupe les principaux constructeurs américains, ces derniers s’étaient engagés à abonner tout engagement officiel et direct en compétition*), même si cela n’empêchera toutefois pas un grand nombre d’entre-eux de continuer à s’y impliquer (bien que de manière non officielle, en soutenant, financièrement comme matériellement, de nombreuses écuries privées ou présentées, tout du moins, comme étant entièrement indépendantes de la GM).

Les supérieurs de Mitchell acceptant finalement que ce dernier continue à faire courir en compétition au volant de sa Sting-Ray, à la condition (impérative) que l’ensemble de cet engagement sur les circuits soit financé intégralement par celui-ci sur ses deniers personnels et que la voiture, quelle que soit l’épreuve à laquelle elle participe, soit toujours engagée à titre privé. Celle qui peut donc être considérée comme la première vraie Corvette Sting-Ray fera rapidement ses preuves sur les pistes des circuits, notamment aux mains du pilote Dick Thompson, qui permettra à ce dernier de remporter sa classe dans le championnat national SCCA.

Cette victoire, ainsi que d’autres qui suivront, ne manquera toutefois pas de susciter l’enthousiasme au sein de la direction de la GM. Laquelle se laissera alors convaincue sans trop de difficultés par Mitchell, non seulement, de poursuivre l’engagement (même s’il est indirect et à titre officieux) de la Corvette en compétition mais également que la banquette Sting-Ray serve de modèle pour l’étude de la nouvelle génération de la Corvette. Comme le directeur du bureau de style de la GM l’expliquera plus tard, que ce soit d’un point de vue technique ou esthétique, cette dernière n’était, finalement, pas très différente de la barquette de course créée en secret par celui-ci et son équipe.

Bien que cette sublime barquette, recouverte d’un magnifique gris argenté, ait fait ses preuves sur les circuits et que son style ne manque pas de susciter l’admiration de nombreux cadres du groupe, Bill Mitchell va toutefois devoir batailler assez fortement et user de toute son influence, en sollicitant de nombreux soutiens auprès de ces derniers, pour que la Sting-Ray puisse connaître (sous une forme « sensiblement » modifiée) une suite de série.

L’année suivante, Mitchell et deux de ses meilleurs stylistes, Larry Shinoda et John Schinella, commencent alors l’étude d’un nouveau projet qui, s’il n’est pas destiné, dans le cas présent, à la compétition, sera toutefois profondément empreigné par la recherche de la performance. Ses lignes le reflètent d’ailleurs clairement et accentuent même cette silhouette de requin, avec ce museau en pointe, les ouïes d’aération qui encadrent les grilles d’aération de la face avant et qui font immanquablement pensées aux branchies que l’on retrouve sur les flancs de ceux-ci ainsi que la teinte si particulière qui recouvre la carrosserie (un bleu « azur » sur la partie supérieure de celle-ci, qui vire en dégradé au blanc sur les flancs).

Si la source d’inspiration principale pour la création de ce prototype est donc bien celui qui deviendra plus tard le célèbre prédateur des Dents de la Mer, elle n’est toutefois pas la seule, puisque les tubes chromés des collecteurs d’échappement sortant des flancs et reliés à d’imposants pots d’échappement* latéraux courant le long des flancs évoquent, tout à la fois, ceux des voitures de sport d’avant-guerre ainsi que les bolides de compétition. Sans compter le pavillon entièrement vitré (en plexiglas) qui n’est pas sans rappeler celui des avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale.

Un véritable chef-d’oeuvre sur quatre roues qui ne manque pas de faire se retourner les têtes de tous ceux qui auront l’occasion de la contempler et que d’aucuns ont certainement dû regretter qu’il ne soit pas commercialisé en l’état. Si le modèle de série, la seconde génération de la Corvette, en sera une interprétation aux lignes quelque peu assagies, elle n’ne manquera pas moins, elle aussi, de captiver les regards. Lorsque celle-ci est dévoilée aux représentants de la presse automobile, en juin 1962, elle n’est, pour l’heure, disponible que dans sa version cabriolet, le coupé, de son côté, ne sera commercialisé qu’à partir de l’année suivante, bien qu’il sait présenté à la presse aux côtés de celle-ci et qu’il ne manque pas de lui voler la vedette.

Surnommé « split-window » (« fenêtre fractionnée ») en raison de sa lunette arrière séparée en deux parties (permettant ainsi à la nervure partant du toit depuis la partie supérieure du pare-brise de courir jusqu’à l’extrémité du pavillon de style fastback se terminant en forme de pointe, l’une comme l’autre semblant, elle aussi, à l’image du pavillon de toit de la Mako Shark (le nom donné par Bill Mitchell au second prototype de la Corvette, qui est le nom anglais désignant le requin-taupe bleu), avoir puisé leur inspiration dans l’univers de l’aviation. Autre particularité de celle qui sera la première version coupé de la Corvette, l’absence de malle de coffre (les bagages n’étant donc accessible que depuis l’intérieur), ceci, très certainement, afin de préserver la pureté des lignes de la poupe et aussi, probablement, d’accentuer son caractère de sportive radicale. Comme souvent à l’époque sur ce genre de modèles à hautes performances, (américaines ainsi qu’européennes), l’aspect pratique a été sacrifié sur l’autel du style.

Malheureusement pour les administrateurs du modèle, le coupé « split-window », malgré son originalité, ne restera au catalogue qu’un an à peine, disparaissant, en effet, de la gamme Chevrolet dès 1964. La raison étant que malgré sa réussite esthétique, la lunette arrière en deux parties limitait fortement la visibilité à l’arrière, le rétroviseur intérieur (placé, comme dans toutes les autres voitures au milieu du pare-brise et donc, dans le cas présent, dans l’axe de la bande de tôle séparant les deux vitres de la lunette arrière) n’était donc, quasiment, d’aucune utilité. Pour cette raison, de nombreux propriétaires de coupé Corvette « split-window » qui (quoi qu’en aient pensé les concepteurs de cette dernière et montrant que ces derniers, sur certains points, pouvaient parfois aussi se tromper) privilégiaient, ici, le côté pratique à l’aspect esthétique, la feront d’ailleurs remplacé par une lunette arrière d’une seule pièce, laquelle, en plus de permettre aux propriétaires de Corvette de gagner fortement en visibilité, leur facilitera aussi considérablement la tâche pour la conduite (notamment lors des manoeuvres comme les créneaux). Ce qui explique que les exemplaires de cette version qui n’ont jamais été modifiés sont aujourd’hui fort rares. Une lunette identique à celle qui sera montée sur le coupé Corvette jusqu’à la fin de production de cette deuxième génération en 1967.

Ironie de l’histoire, lorsque le coupé « split-window » sera devenue l’une des versions les plus cultes de l’histoire de la Corvette, de nombreux propriétaires (assez vénale et peu scrupuleux) n’hésiteront pas à faire modifier des exemplaires des millésimes ultérieurs dans le but (assez évident) de les faire passer pour d’authentiques « split-windows » de 1963, tandis que d’autres (dans une démarche, plus honnête celle-là, de « retour à l’authentique », feront, à nouveau, modifier leurs voitures afin de leur rendre les lunettes arrières en deux parties dont elles étaient équipées à l’origine.

Sur le plan commercial, si la Corvette reste toujours derrière son ancienne rivale, la Thunderbird, en termes de chiffres de vente (un peu plus de 21 500 exemplaires pour la Corvette contre plus de 63 500 pour « l’oiseau de feu » de Ford en 1963), il faut toutefois souligner que les deux modèles ne jouent désormais plus vraiment dans la même cour, la « T-Bird » (comme on la surnomme familièrement) entendant désormais viser le marché des voitures de haut de gamme de grand tourisme comme celles de Mercedes ou Jaguar, alors que la Corvette (comme toute vraie américaine digne de ce nom à l’époque) n’était pas dépourvue d’un certain confort et pouvait même se montrer fort cossue (pour peu que le client ait la bonne idée de piocher quelques-unes des options « indispensables » dans une liste, il est vrai, des plus exhaustives), elle continuait néanmoins de privilégier le sport et les performances ou prestige et au « farniente ». Une évolution dans le concept de la Thunderbird qui s’accompagne aussi d’un changement de gabarit, celle-ci se présentant désormais, avec ses quatre places, comme un cabriolet ou un coupé de grand luxe pour les « voyages au long cours » en famille ou entres amis.

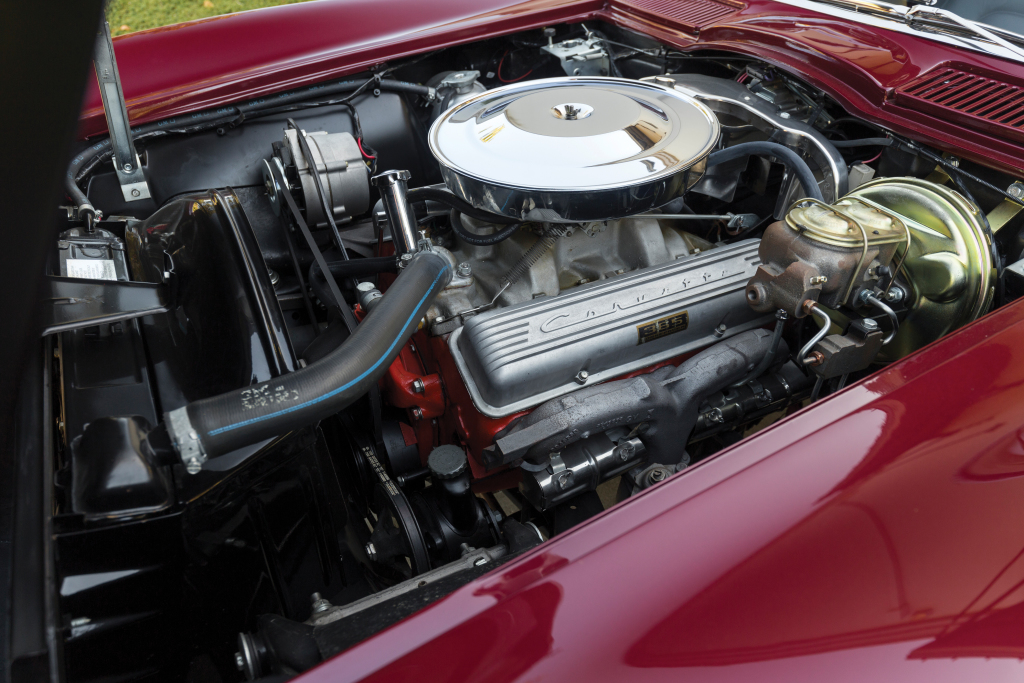

La Corvette, quant à elle, si elle s’est métamorphosé d’un roadster assez spartiate destiné à un public plutôt populaire à un bolide à hautes performances (en particulier dans ses versions plus puissantes) sans toutefois jamais renier ce qui a toujours été sa vocation première et essentielle : celle d’être, avant tout et surtout, une sportive. Sous l’imposant capot du « squale de la route » se trouve, en effet, à présent, une imposante cavalerie, qui va (pour les premières Corvette C2) de 250 à 300 chevaux selon les versions du V8 de 5,3 litres.

Si cela peut paraître peu lorsque l’on connaître l’évolution que connaîtra par la suite la Corvette sur cette génération ainsi que sur la suivante (sans même parler du niveau de puissance qu’atteigne les Corvette actuelles), cela est toutefois déjà suffisant pour faire « parler la poudre » (faut-il le rappeler, cela correspond à celui d’une Ferrari 250 GTE, d’une Maserati 3500 GT ou d’une Lamborghini 350 GT, pour ne citer que ses rivales italiennes, la « plébéienne » Corvette s’offrant même cette sorte de « luxe suprême » de surclasser un certain nombre d’entre-elles en termes de performances.

Si elle n’est proposée qu’avec cette seule motorisation*, celle-ci sera toutefois déclinée en plusieurs niveaux de puissance. La nouvelle mode des muscle cars qui voit le jour au milieu des années soixante ayant également pour effet, s’agissant de la Corvette, que celle-ci s’engage, elle aussi, dans cette course à la puissance. Si elle n’a, en réalité, jamais véritablement fait partie de la catégorie (pour rappel, une muscle car, en plus d’être basé sur un modèle de la gamme medium-size « classique » de son constructeur, conserve, malgré ses performances, un certain caractère « familial », avec quatre ou cinq vraies places ainsi qu’un coffre à bagages digne de ce nom (ce qui n’était pas vraiment le cas de la Corvette, elle va donc, néanmoins, suivre elle aussi le mouvement. Le V8 de 327 ci (cubic inches, la mesure anglo-saxonne pour désigner la cylindrée passe bientôt à 365 ch grâce au montage d’un carburateur Carter de plus grande taille et même jusqu’à 375 chevaux avec le montage d’un système d’alimentation à injection.

Une technique encore fort avant-gardiste en ce milieu des sixties et qui, en plus de n’être encore montée que sur les modèles les plus prestigieux d’un nombre assez limité de constructeurs, n’est maîtrisé que par un nombre (encore plus) limité de fabricants (les principaux étant Bosch et Kügelfischer* en Allemagne). Sur la Corvette C2, indépendamment du faible gain de puissance qu’il permet d’obtenir et du prix conséquent auquel elle est affichée, l’injection nécessitera également des réglages délicats et fréquents. Etant donné la taille de la cavalerie que délivrent ses versions les plus puissantes, il apparaît rapidement assez évident que le système de freinage classique utilisé jusqu’ici n’était plus vraiment à la hauteur et se montrait même, dans certaines situations, rapidement dépassé par la débauche de puissance à laquelle il est confronté.

C’est pourquoi, à partir de l’année-modèle 65, toutes les Corvette seront équipées de disques sur les quatre roues (bien que l’assistance de freinage reste toujours disponible uniquement en option). Les modèles produits à partir de ce millésime se reconnaissent également par leurs ouïes d’aération sur les ailes avant, rendues nécessaires afin d’assurer un refroidissement optimal de la mécanique (qui, en conduite sportive, dégage une quantité aussi importante de chaleur que de chevaux). Toujours concernant les motorisations, un impressionnant V8 « big block » affichant une cylindrée de près de 6,5 litres (6 480 cc, très exactement, soit 396 ci) délivrant 425 chevaux, lui permettant d’afficher, des chromes, eux aussi, tout aussi impressionnants, avec le 0 à 100 km/h parcouru en 5,7 secondes (selon les données fournies à l’époque par le constructeur).

Preuve que la clientèle avait bien comprise que la vocation de la Corvette était d’être une sportive « pure et dure », si celle-ci était disponible avec l’antique boîte automatique Powerglide à deux rapports, cette dernière s’avérera (comme l’on peut s’en douter) assez incongrue sur une voiture de ce genre, tant elle se montra, résolument, inadaptée au tempérament de feu de la Corvette. La grande majorité des clients lui préférant nettement (et à raison) l’une des deux transmissions manuelles, à trois ou quatre rapports, qui sont également disponibles (en particulier cette dernière), qui seront ainsi montées, au total, sur 90 % des voitures produites. Preuve aussi que le « vrai » acheteur d’une Corvette privilégiait les performances au confort, seuls 10 % d’entre-eux choisiront de la faire équiper de la climatisation.

Le meilleur millésime pour la Corvette en termes de chiffres de ventes sera celui de 1966, où celle-ci atteint un total de 27 720 voitures sorties d’usine. A cette date, le précédent V8 de 396 ci se voit remplacé par un nouveau big block de 427 ci (soit 6 995 cc développant entre 390 et 425 chevaux selon les versions). A l’autre extrémité de la gamme, le huit cylindres de 327 ci n’est maintenant plus disponible qu’en un seul niveau de puissance, 300 ch (la version de base de 250 ch ayant toujours été assez peu demandée), les versions de 365 et 375 ch étant, de leur côté, remplacées, elles aussi, par une seule nouvelle variante affichant « seulement 350 ch ».

Jugée trop délicate à mettre au point (aussi bien par les clients que par les concessionnaires Chevrolet) disparaissant alors du catalogue de la Corvette durant pas moins de seize ans. Ce n’est, en effet, que lors de la dernière année de production de la troisième génération de la Corvette qu’elle en bénéficiera à nouveau. Les modèles héritant du nouveau big block se reconnaissant au bossage ornant le centre de leur capot (qui, s’il apporte un supplément d’agressivité bienvenue à la proue de la Corvette, a aussi et surtout été conçu afin de pouvoir ménager assez de place dans le compartiment moteur pour l’imposant big block).

Durant ces mêmes années, au sein du bureau d’études de la GM, Zora Arkus-Duntov et son équipe, souhaitant voir Chevrolet s’investir plus encore en compétition, travaillent sur un projet de monoplace à moteur central arrière, baptisée du nom de code CERV I (des initiales faisant référence à l’appellation Chevrolet Experimental Racing Vehicle), que l’ingénieur ambitionne de voir être engagée par General Motors dans les Grands Prix (aux Etats-Unis comme en Europe) ainsi qu’une voiture de sport de taille plus compacte que la Corvette, la CERV II que Duntov destine à courir aux 24 Heures du Mans. Sans compter que ce dernier souhaite également que la prochaine génération de la Corvette reprenne aussi cette même architecture.

En déclarant devant les cadres de la division Chevrolet ainsi que les membres de la direction du groupe GM, pour tenter de convaincre ces derniers de la pertinence de ses travaux et de ses choix, dans l’objectif évident de pouvoir les faire aboutir à la production en série et donc que la prochaine génération de la Corvette s’inspire directement des prototypes CERV (lesquels seront d’ailleurs rebaptisés, en interne, de l’appellation Chevrolet Experimental Research Vehicle, jugée plus « politiquement correcte » par la direction de la GM, un choix dans lequel il faut probablement voir, en grande partie, un effet de la « demande », faite à la fin des années 50, fortement appuyée, de l’Automobile Manufacturers Association, dont font partie la plupart des constructeurs américains, de s’abstenir de tout engagement officiel en compétition).

Sans doute fortement influencé par l’exemple des changements qui s’opèrent au même moment au sein de l’industrie automobile européenne, où un certain nombre de constructeurs décident alors d’appliquer aux voitures de route des choix techniques qui restaient jusqu’ici cantonnés au domaine de la compétition (notamment l’architecture du moteur central arrière, déjà appliquée, en France, sur les René Bonnet et Matra Djet ainsi que, en Italie, sur la Lamborghini Miura. Ainsi que Duntov l’expliquera : « C’est la tendance actuelle dans le sport automobile et nos clients souhaitent que nous allions dans cette direction ».

Malheureusement (et au grand dam de ce dernier, comme l’on peut aisément le deviner), ces propositions avec les prototypes CERV I et II sont jugées trop radicales par le directoire de la General Motors, lequel lui préférera le projet supervisé par Bill Mitchell, beaucoup plus classique (tout au moins dans son architecture technique). Celle-ci demeurant, en effet, dans la droite ligne de la voie inaugurée par la Corvette C2, qu’il s’agisse de l’implantation du moteur, ainsi que de la transmission, des suspensions ou du système de freinage.

Preuve supplémentaire que les designers avaient pris le pas sur les ingénieurs au sein de l’organisation hiérarchique de la GM et qu’aux yeux des décideurs, le style était (bien) plus vendeur que la technique, l’automobiliste américain lambda (surtout s’il souhaite rouler en voiture de sport) s’il veut une automobile au style « flamboyant »* qui fasse se retourner les têtes lorsqu’il circule dans les rues à son volant, mais également qui puisse être réparée (rapidement et pour pas cher, cela va sans dire) par le premier mécanicien venu (même dans le cas d’un accident survenu dans une bourgade du fin fond du Middle West ou de l’Arizona).

Ce qui constitue certainement d’ailleurs l’une des raisons essentielles pour lesquelles la quasi-totalité des muscle cars américains sont tous réalisées sur le même modèle (en particulier, en ce qui concerne leur architecture technique). En outre, au sein de la General Motors comme des autres grands groupes automobiles américains s’applique la même devise : « Gagner le plus possible en dépensant le moins possible ». Ce qui explique que l’état-major de celui qui est le plus grand d’entre-eux ne souhaite pas (trop) s’investir dans des voies ainsi que des choix techniques dont elle n’ait pas la garantie de pouvoir obtenir un retour sur investissements (et, surtout, que celui-ci soit le plus grand possible).

Si, techniquement parlant, d’un strict point de vue technique, il n’est donc pas faux ni même exagéré de dire que la troisième génération de la Corvette n’est donc, au final, qu’une Corvette C2 « relookée », ce « relooking » en question marquera lui, de manière profonde, l’histoire de la Corvette et sera considéré, à l’image des lignes de la Corvette deuxième du nom, comme l’une des oeuvres majeures de Bill Mitchell. Zora Arkus-Duntov, de son côté, bien qu’échaudé et fort désappointé que les grands patrons du groupe aient donc refusé sa proposition (qui lui tenait fort à coeur) de commercialiser une Corvette à moteur central inspirée du prototype CERV II, ne désarme toutefois pas et, avec l’aide de ses plus proches collaborateurs, se remettra bientôt au travail pour entamer l’étude d’une nouvelle « Super-Corvette » dont il espère qu’elle pourra un jour succéder à la C3.

D’autant qu’en plus de se désoler (ouvertement et de manière même souvent assez vive) de cet immobilisme technique qui affecte la Corvette, l’ingénieur n’apprécie franchement pas le style de cette nouvelle génération (ce qu’il ne se prive pas de le dire, que ce soit à Bill Mitchell, ce qui ne manquera évidemment pas de susciter des tensions entre les deux hommes, ainsi qu’à Ed Cole, le PDG de la General Motors). Comme un grand nombre de ses confrères, Arkus-Duntov est souvent un perpétuel insatisfait de son travail, un perfectionniste ayant pour habitude, dans de nombreux cas, de remettre cent fois son travail sur le métier afin de le rendre toujours meilleur. Ne se préocupant guère de toute considération d’ordre commercial, lorsqu’il se lance dans l’étude d’un nouveau projet, de connaître le coût de production d’un nouveau modèle et donc du montant (important ou non) des bénéfices qu’il rapportera à son constructeur.

Etant toujours resté, au fond de lui-même, un individualiste forcené, il n’aura jamais vraiment réussi, malgré certains efforts concrets, à se couler entièrement dans le moule des cadres du groupe General Motors, ayant toujours préféré parvenir, d’une façon ou d’une autre à faire prévaloir son point de vue et ses conceptions en matière d’ingénierie automobile (quitte pour cela à devoir taper du poing sur la table, ce qu’il ne se privait d’ailleurs pas de faire, quitte à se faire des ennemis au sein des autres cadres de la GM). Lorsque l’on observe les différents projets qu’il avait développé pour la Corvette et où il avait employé sur ceux-ci, on ne peut d’ailleurs sans doute que regretter.

L’un de ses plus grands torts ne fut toutefois pas d’avoir persisté dans ses convictions sur le plan professionnel et d’avoir tenté, presque contre vents et marées, de les faire aboutir sur les modèles de série, mais, peut-être bien, d’une certaine façon, d’avoir choisi (à cause du contexte de la Seconde Guerre mondiale qui venait d’éclater) d’émigrer aux Etats-Unis et d’avoir alors décidé d’y faire carrière. Comme il s’en probablement rendu compte assez rapidement, son tempérament ainsi que ses conceptions sur ce que devait être une « vraie » voiture de sport étaient, bien souvent, à l’opposé de celle des dirigeants de General Motors (ainsi que des autres constructeurs de Detroit en général).

Dans l’esprit de ces derniers, dans l’automobile comme dans n’importe quel autre domaine, le premier (et parfois même le seul) principe qui prévaut est celui de la recherche du bénéfice du plus grand possible. Or, ceux qui présidaient aux destinées des constructeurs américains savaient pertinemment que l’une des meilleures solutions afin d’y parvenir était de recourir à des solutions techniques simples et éprouvées. Il n’y a d’ailleurs qu’à observer l’histoire de l’automobile en Amérique depuis les débuts de celle-ci pour s’apercevoir que ce principe qui prévaut est celui de la recherche du bénéfice le plus grand possible. Or, ceux qui présidaient aux destinées des constructeurs américains savaient parfaitement que l’une des meilleures solutions afin d’y parvenir était de recourir à des solutions techniques simples et éprouvées.

Il n’y a d’ailleurs qu’à observer l’histoire de l’automobile en Amérique depuis les débuts de celle-ci pour s’apercevoir que ce principe fut également adopté par la grande majorité des constructeurs, quelle que soit leur importance sur le marché ainsi que le public qu’ils visaient. Si quelques-uns d’entre-eux, passés à la postérité ou tombés dans l’oubli, ont choisi d’aller à contre-courant et de jouer la carte de l’innovation (aussi bien technique qu’esthétique) afin de mieux sortir du rang et de se distinguer au sein d’un marché qui (jusqu’au déclenchement du Second conflit mondial ou le milieu des années 50) restait assez encombré. Un choix hardi et qui ne leur a que rarement porté chance, ne leur rapportant, dans le meilleur des cas, qu’une gloire ainsi qu’une fortune éphémères, avant d’être finalement contraint de s’incliner et de baisser le rideau (comme ce fut le cas pour Cord, Davis, Tucker et d’autres encore).

Dans l’univers des constructeurs de Detroit (qui pouvait s’avérer aussi impitoyable que celui de la série Dallas) l’un des critères essentiels afin de réussir à intégrer, celui-ci est, plus encore, de s’y maintenir et d’y faire une carrière fructueuse en n’en gravissant les échelons de se comporter en « bon petit soldat » et donc de respecter scrupuleusement les directives de ses supérieurs en restant dans le rang et en marchant au pas. Or, Zora Arkus-Duntov, de son côté, s’il avait bien compris que la réussite de sa carrière d’ingénieur dans l’industrie automobile passait, de manière quasi obligatoire, par son engagement au sein de l’une grandes firmes de la Motor City, a cependant toujours tenu à conserver sa liberté de pensée et de création, en n’hésitant jamais à monter au créneau pour faire prévaloir son point de vue et faire aboutir ses travaux.

Sur bien des points, il est donc toujours demeuré un « électron libre » et un outsider au sein des cadres de Chevrolet et de la General Motors comme des membres de l’univers de Detroit en général. S’il est parvenu à y faire une carrière que d’aucuns pourraient certainement lui envier et d’avoir contribué, pour une grande part, à bâtir la légende d’une des plus célèbres sportives américaines, ce fut toutefois en menant souvent celle-ci sur le fil du rasoir, son caractère « franc-tireur » allié à un caractère bien trompé lui ayant valu, à plusieurs reprises, de manquer de prendre la porte.

Si de nombreux cadres supérieurs de la GM (parmi lesquels Ed Cole fut l’un de ses premiers et plus forts soutiens) reconnaîtront ses talents d’ingénieur, cela ne les empêcha toutefois pas d’entrer assez souvent en conflit avec lui. S’il est aujourd’hui et depuis longtemps maintenant considéré, avec Bill Mitchell, comme l’un des principaux pères de la Corvette, lorsque l’on découvre les travaux qu’il avait conduits durant les années 60 ainsi qu’au début des années 70 et les ambitions qu’il avait pour celle-ci, on peut que regretter, tout comme ce dernier, qu’ils n’aient jamais pu aboutir à une production en série et comprendre qu’il n’en ait toujours éprouvé et gardé, jusqu’à sa mort en 1996, un goût amer.

Maxime DUBREUIL

Photos Wheelsage

En vidéo https://www.youtube.com/watch?v=kDE_CywZZb8&ab_channel=M%C3%A9caniqueSportive

D’autres Corvette https://www.retropassionautomobiles.fr/2023/01/chevrolet-corvette-c1-les-debuts-dune-legende-americaine/