LORRAINE-DIETRICH – La croix de Lorraine.

Au milieu de XIXe siècle, Eugène de Dietrich est à la tête d’une société spécialisée dans la fabrication de matériel ferroviaire, en particulier des wagons pour les chemins de fer, installée en Alsace. En 1871, à l’issue de la guerre franco-prusienne, celle-ci, ainsi qu’une partie de la Lorraine, est annexée par l’Empire allemand fondé par le chancelier Bismarck. Eugène de Dietrich a du mal à accepter de devenir ainsi, par la force des choses, un citoyen allemand. D’autant que ce rattachement à l’Allemagne l’empêche désormais (ou, en tout cas, rend fort difficile) d’écouler ses productions en France, où se trouvait, avant ce conflit, l’essentiel de sa clientèle.

C’est pourquoi il décide, en 1879, alors de faire bâtir une nouvelle usine de l’autre côté de la nouvelle frontière, dans la partie de la Lorraine qui est restée française, à Lunéville, plus précisément. D’où le nom, qui sembla s’imposer de manière assez logique, de Lorraine-Dietrich pour désigner cette nouvelle société. Jusqu’à la fin des années 1890, son activité se concentre sur la production de wagons de chemin de fer. C’est en 1896 que débutera l’aventure automobile pour Lorraine-Dietrich, avec l’acquisition, sous l’impulsion de l’un de ses neveux, Adrien de Turckeim (arrière-grand-père de la comédienne Charlotte de Turckeim) du brevet d’Amédée Bollée pour une automobile motorisée par un moteur bicylindre.

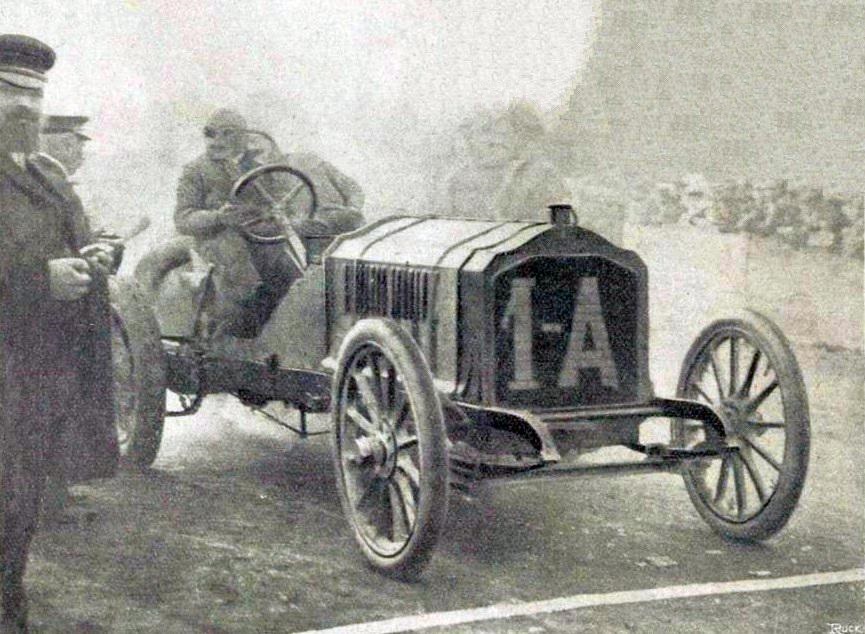

Toutefois, assez rapidement, Dietrich et Turckeim, souhaitant perfectionner plus encore cette première automobile, décident alors de l’équiper d’un moteur de leur propre conception. Deux ans plus tard, en 1898, est dévoilée le premier modèle de conception entièrement « maison », la De Dietrich Torpilleur, destinée, avant tout, à la compétition. La troisième place remportée lors de la course Paris-Amsterdam, la même année, permettant de bâtir la notoriété de la firme naissante.

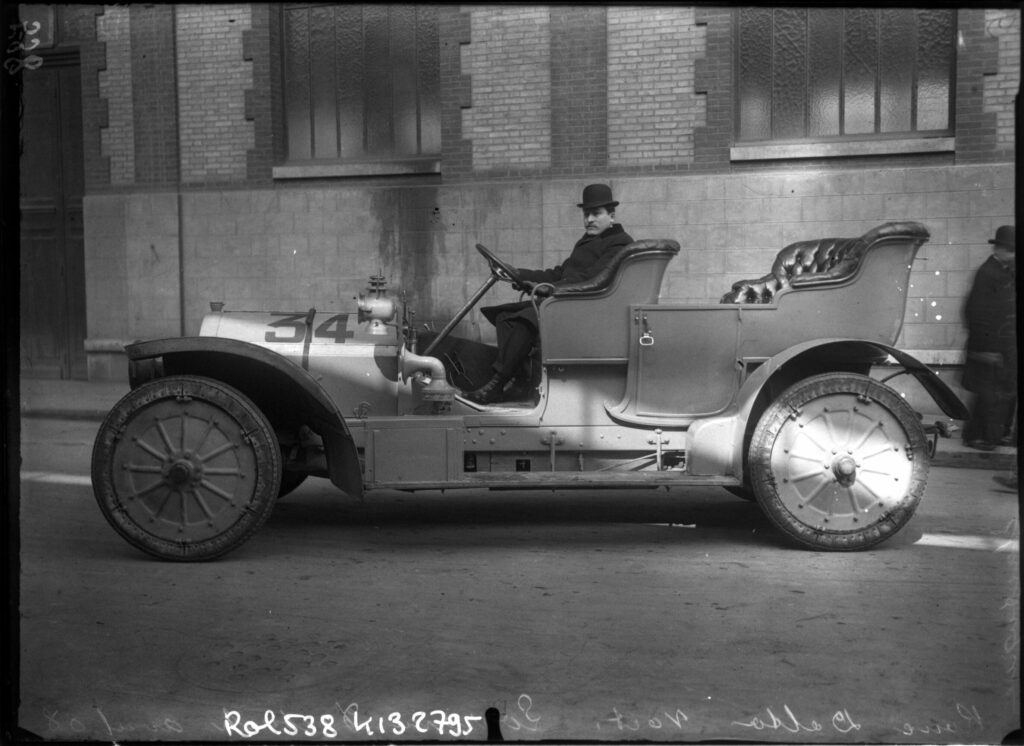

En 1902, Adrien de Turckeim prend l’initiative d’établir un accord avec le duo d’ingénieurs Léon Turcat et Simon Méry. Lesquels ont fondé, en 1899, l’entreprise automobile qui porte leurs deux noms et qui est installée à Marseille. Cette même année, un jeune ingénieur d’origine italienne qui, plus tard, se fera rapidement un nom lorsqu’il décidera de fonder sa propre marque. Un certain… Ettore Bugatti. Ce dernier concevra pour Dietrich sera le Type 2, qui se distinguera, notamment, par sa distribution à soupapes en tête (alors que presque toutes les voitures de l’époque se contentaient de soupapes latérales) ainsi qu’une transmission à quatre rapports (une caractéristique encore rare sur les modèles du début des années 1900). Bugatti ne restera, toutefois, au sein de l’entreprise que deux ans à peine, l’Italien reprochant à Dietrich et à Turckei de lui imposer trop de restrictions et, ainsi, de brider sa créativité technique. Il par alors rejoindre un autre constructeur alsacien, Emile Mathis, avant de, finalement, se mettre à son compte et de créer, à Molsheim, en 1909, la marque qui portera son nom.

Si, en 1905, Eugène de Dietrich ainsi que le reste de sa famille décident de quitter l’entreprise, celle-ci n’en conserve pas moins leur nom. Le siège social démanageant, quant à lui, dans la capitale française, au boulevard Malesherbes. C’est aussi à ce moment que le constructeur adopte pour emblème une croix de Lorraine de couleur dorée sur fond bleu. Si la production automobile se développe au fil des années, la société Lorraine-Dietrich n’en poursuit pas moins, en parallèle, celle des wagons pour les chemins de fer. Ces deux activités connaissant alors un grand essor, l’une comme l’autre, Adrien de Turckeim décide de faire construire une seconde usine, installée non loin de Paris, à Argenteuil, dans le Val d’Oise. C’est au sein de celle-ci que se poursuivra, à présent, la production des voitures de tourisme, celle de Lunéville ne s’occupant, plus, désormais, que de celle destinée à courir en compétition, en plus du matériel ferroviaire et des véhicules utilitaires.

A cette époque déjà, Adrien de Turckeim ne veut plus se contenter du seul marché français et songe désormais à vendre la production de la firme à l’exportation. C’est pourquoi il devient alors actionnaire de la firme italienne Isotta-Fraschini, dont le modèle haut de gamme deviendra, sous une forme sensiblement modifiée, le nouveau vaisseau amiral de Lorraine-Dietrich. Celui-ci n’est, toutefois, produit ni à Lunéville ni à Argenteuil, mais au sein de l’usine marseillaise Turcat-Méry. Il crée également une filiale britannique, installée à Birmingham, tout en acquérant, simultanément, la marque Ariel, dans l’objectif d’assurer, au sein de l’usine que possède celle-ci, l’assemblage des modèles d’Isotta-Fraschini.

Autant de projets ambitieux que les aléas de l’économie et de la crise qui se produit en 1909 vont, toutefois, mettre à bas. Turckeim se voyant alors contraint et forcé de céder sa part du capital d’Isotta-Fraschini ainsi que de mettre fin aux activités de la filiale en Angleterre. Si l’arrivée de nouveaux actionnaires apporte un ballon d’oxygène fort bienvenu à la firme, celle-ci doit procéder à une réorganisation de son programme de production, la gamme se limitant, à partir de cette année-là, aux modèles produits par Turcat-Méry. En 1911, toutefois, les deux Marseillais souhaitent reprendre leur indépendance et rompent alors l’accord qu’ils avaient signé, neuf ans auparavant, avec Eugène de Dietrich et Adrien de Turckeim. En conséquence, à partir de l’année suivante, la gamme est, à nouveau, réorganisée et de nouveaux modèles, étudiés désormais par les ingénieurs de Lunéville et d’Argenteuil.

Lorsqu’au coeur de l’été 1914 éclate la Première Guerre mondiale, la production des voitures de luxe est, évidemment mise (en grande partie, tout du moins) en sommeil, au profit de celle des wagons de chemin de fer, mais aussi des camions et, par la suite, des automitrailleuses. Ces différentes activités étant concentrées à Lunéville. L’usine d’Argenteuil, de son côté, se consacrant essentiellement à la production de moteurs d’avions, conçus par Marius Barbarou, l’ancien ingénieur en chef de la firme Delaunay-Belleville (pour laquelle ils avaient conçu les modèles de voitures de prestige qui firent la renommée de celle-ci).

Après la fin du conflit, en 1918 (c’est aussi cette année-là que disparaît Eugène de Dietrich), la firme reprend sa production de voitures de luxe, dont la conception est toujours assurée par l’ingénieur Barbarou, qui continuent à assurer la renommée de la marque sur le marché automobile et auprès du public. Ce dernier concevra, entre autres, pour les voitures de la marque, un six cylindres en ligne de 3,4 litres qui se distinguait de la grande majorité des moteurs automobiles de l’époque par sa distribution assurée par des soupapes en tête (à une époque où presque toutes les voitures françaises utilisaient encore le principe des soupapes latérales) ainsi que sa culasse hémisphérique, ses pistons en aluminium et son vilebrequin à quatre paliers (alors que beaucoup de moteurs n’en comptaient encore que deux ou trois). Cette motorisation sera montée sur les deux premiers nouveaux modèles de l’après-guerre, les Types A1-6 et B2-6. Lesquels seront rejoints, en 1922, par le Type B3-6, ce dernier étant proposé en deux longueurs d’empattement : court et long, équipé lui aussi du même six cylindres de 15 CV fiscaux que les deux précédents.

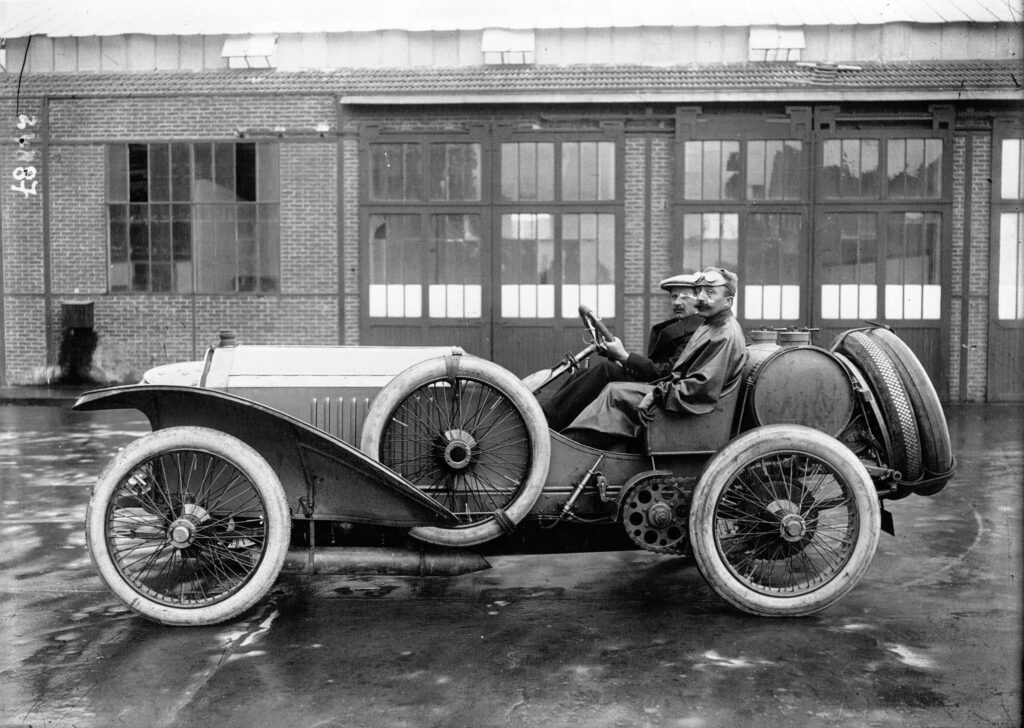

En 1923 a lieu la première édition de celle qui deviendra la plus prestigieuse (mais aussi, sans doute, la plus difficile) des épreuves de la compétition automobile en France et qui acquerra très vite une renommée mondiale : les 24 Heures du Mans. Saisissant immédiatement cette opportunité, Lorraine-Dietrich aligne plusieurs voitures. Si elles y font la preuve de leur efficacité ainsi que de leur endurance, ce n’est, toutefois, que l’année suivante, lors de la seconde édition de l’épreuve, que les voitures de la firme se firent véritablement remarquer, en se classant aux 2e et 3e places du classement. Celle qui se déroula en 1925 voyant même l’une des voitures engagées par le constructeur parvenir à se hisser sur la plus haute marche du podium (une autre se classant 3e), faisant ainsi de Lorraine-Dietrich le premier constructeur à remporter, de manière consécutive, deux victoires au Mans.

C’est également à cette époque (au milieu de la décennie) que la firme prit pour partenaire attitré l’artisan carrossier Gaston Grummer. Un choix d’autant plus logique que ce dernier occupait également le poste de directeur commercial au sein de l’usine d’Argenteuil. Si les modèles 15 CV constituait toujours le « porte-drapeau » de la gamme, celle-ci s’élargit également aux deux extrémités : vers le bas avec un nouveau modèle à quatre cylindres de 12 CV et vers le haut avec une nouvelle et imposante six cylindres de 30 CV. Ce dernier semblant, toutefois, ne pas avoir véritablement réussi à trouver sa clientèle, sa production étant, en effet, arrêtée dès 1927. La 12 CV, de son côté, restant au catalogue jusqu’en 1929. Preuve que les modèles 15 CV conçus par Barbarou étaient « bien nés », leur carrière se poursuivra jusqu’en 1932. Ils seront remplacés, cette année-là, par une nouvelle six cylindres de 20 CV, équipée d’un bloc de 4 litres.

Toutefois, au sein de l’ensemble des activités ainsi que du chiffre d’affaires de l’entreprise, celle-ci n’y occupe plus qu’une place assez secondaire, l’essentiel de l’un comme de l’autre étant assuré par les productions dans le domaine aéronautique, dans lequel l’ingénieur Barbarou s’impliqua également de manière fort active. En 1928, suite, notamment, à un litige entre Adrien de Turckeim et les héritiers d’Eugène de Dietrich (remontant à l’époque où celui-ci avait cédé au premier cité la direction de l’entreprise), le nom Dietrich disparaît des modèles de la marque, lesquelles sont alors rebaptisées, simplement, Lorraine. L’année suivante est créée, à l’initiative du gouvernement français de l’époque, plusieurs avionneurs indépendants, dont Lorraine-Dietrich, fusionnent entre eux pour fonder la SGA (pour Société Générale d’Aéronautique). Au fil des années, avec l’entrée et l’augmentation de l’influence des nouveaux actionnaires (entrés au sein de la société au début des années 1910, après la rupture avec Turcat-Méry), celle d’Adrien de Turckeim diminue fortement, même s’il continuera à siéger au conseil d’administration de Lorraine-Dietrich jusqu’en 1937.

La branche automobile est alors détachée, en partie, du reste de l’entreprise, avec une sorte de « statut d’autonomie ». Si cela lui permit de poursuivre la conception ainsi que la production de voitures de luxe sans avoir à rendre directement des comptes à la nouvelle direction, le revers de la médaille étant qu’elle ne pouvait, toutefois, plus bénéficier autant qu’auparavant des bénéficies engrangés par le Département Aviation.

Au début des années 1930, les effets de la crise économique mondiale, survenue aux Etats-Unis à l’automne 1929, commencent à toucher l’Europe. Au sein de l’industrie automobile, les constructeurs spécialisés dans la production d’automobiles de luxe figurent parmi les principales victimes de ce que l’on appellera aux Etats-Unis la Grande Dépression. La clientèle pour ce genre de voitures diminuant fortement, la concurrence entre les marques qui parviennent (parfois, tant bien que mal) à survivre aux premières années de la crise devenant, dès lors, encore plus féroce qu’auparavant. En outre, la SGA fait faillite en 1933 et la branche aéronautique est alors rachetée par les industriels Henri Potez, Marcel Bloch (plus tard connu sous le nom de Marcel Dassault et Félix Amiot). Une reprise qui sera officialisée l’année suivante. Marcel Barbarou ainsi qu’une et qu’une grande partie des ingénieurs du bureau d’études choisissant, toutefois, soit de partir à la retraite ou de poursuivre leur carrière chez d’autres avionneurs.

Face à ce contexte de plus en plus sombre et à l’avenir incertain, ainsi qu’une production automobile qui diminue d’année en année, à l’image de certains de ses rivaux, les responsables de la firme songent à abandonner, purement et simplement, le marché des voitures de luxe pour se concentrer sur des activités nettement plus rentables. A savoir, la production de moteurs d’avions, de poids lourds ainsi que de véhicules militaires, lesquelles, il est vrai, ont pris de plus en plus de place au sein de l’usine d’Argenteuil. Avec pour conséquence qu’indépendamment de la baisse importante de la demande, il ne reste, dès lors, plus beaucoup de place pour la production des luxueuses Lorraine 20 CV.

Seules quelques centaines d’exemplaires de ce qui sera l’ultime modèle automobile de la marque seront produits, avant que celle-ci décide finalement de tourner la page. Le Salon automobile de Paris qui se tiendra en octobre 1934 sera le dernier pour la firme. S’il sera encore possible de passer commande d’un châssis jusqu’au milieu ou la fin de cette année-là, il s’agissait uniquement pour la firme d’écouler ainsi les stocks de pièces restants.

L’usine de Lunéville poursuivant, quant à elle, la production de matériel pour les chemins de fer, se diversifiant également dans la production d’autorails, l’un des plus connus étant celui portant le nom de la firme. Se retrouvant face à des difficultés financières assez importantes, le site ainsi que celui d’Argenteuil seront nationalisés en 1937 et rebaptisée Société Nationale de Construction de Moteurs (en abrégé : SNCM). Quatre ans plus tard, sur décision de l’Etat français dirigé par le maréchal Pétain, la SNCM devient une filiale du groupe Gnome et Rhône.

Une fois la guerre terminée, la SNCM sera intégrée à la SNECMA (Société Nationale d’Etude et de Construction de Moteurs d’Aviation, créée en mai 1945 suite à la nationalisation de Gnome et Rhône). Adrien de Turckeim, l’ancien co-fondateur de la firme Lorraine-Dietrich, décédant peu de temps après, le lendemain du Nouvel An 1948, âgé de 81 ans. L’usine d’Argenteuil étant vendue à Potez, avant d’être reprise par Dassault en 1951. Celle de Lunéville, quant à elle, sera rachetée par l’entreprise américaine General Trailers, recevant alors le nom de Trailor (pour Trailmobile Lorraine). Elle y poursuivra ses activités dans le domaine ferroviaire jusque dans les années 70.

Philippe ROCHE

Photos Wkimedia

Une autre histoire https://www.retropassionautomobiles.fr/2025/03/unic-precuseur-sans-en-avoir-lair/