DERBY – Du fabricant de cyclecar au promoteur de la traction avant.

A l’origine de la marque Derby se trouve la société des Etablissements Bertrand Montet, créée en 1912 et établie à Courbevoie, dont le fondateur, qui lui a donné son nom, est un ancien ingénieur des Arts et Métiers. A l’origine, il n’est pas encore, du tout, question d’automobiles, mais, plus simplement, de mécanique générale, avant de diversifier, par la suite, dans la fabrication de crochets d’attelage.

La période qui s’ouvre au lendemain de la Première Guerre mondiale voit alors la naissance d’un nouveau genre de véhicules, qui, tant par qu’ils en reprennent souvent les mécaniques que par le fait qu’ils ne sont, le plus souvent, équipés que de trois roues, se situent, sur un certain nombre de points, à mi-chemin entre les deux-roues et les automobiles : les cyclecars. Comme beaucoup d’autres à la même époque, c’est par celui-ci que se feront les (modestes) débuts de la marque Derby.

Présenté au public lors du Salon automobile de Paris de 1921, celui qui sera le premier véhicule à porter le nom de Derby ne se différencie, toutefois, guère des modèles concurrents. Excepté, peut-être, que la motorisation qui l’équipe n’est pas d’origine française, mais… américaine ! Montet ayant, en effet, acquis, à la fin des hostilités, un stock assez important de moteurs d’origine Harley Davidson, qui avaient été envoyés depuis les Etats-Unis afin de soutenir l’effort de guerre aux côtés des Français et des Britanniques. C’est donc un bicylindre en V à refroidissement par air, d’une cylindrée de 998 cm3, identique à celui qui équipe à l’époque les motos du constructeur américain que l’on retrouve sous le capot de ce torpédo à deux places. A signaler que, comme sur une voiture classique, les deux sièges sont placés l’un à côté de l’autre. Or, il faut rappeler que, sur un certain nombre des cyclecars de l’époque, à cause de l’étroitesse du châssis, les deux places que comporte celui-ci sont placées l’une derrière l’autre (comme sur la selle d’une moto).

A l’image de ses rivaux, Bernard Montet à bien compris que, pour parvenir à se faire une place sur un marché où l’offre est déjà pléthorique, des victoires en courses sont indispensables. Si le cyclecar conçu par Montet ainsi que son associé, Georges Goëtt, effectue ses premiers tours de roue sur les circuits dès la fin de l’année 1921, ces débuts en compétition ne se montreront guère concluants. Jugeant alors que cet insuccès est dû au manque de performances du moteur Harley-Davidson, les deux hommes décident alors de remplacer celui-ci par une mécanique automobile.

En l’occurrence, un quatre cylindres fournie par l’entreprise Chapuis-Dornier, déjà connue, à l’époque, pour vendre des moteurs à un certain nombre de petits et moyens constructeurs n’ayant pas les moyens, financiers et techniques, de concevoir et produire leurs propres moteurs. Un choix qui s’avérera assez judicieux, car il permettra au jeune constructeur d’engranger, grâce à celle-ci, un assez grand nombre de victoires. S’il est vrai que les moteurs fournis par Chapuis-Dornier ne présentent singularité significative d’un point de vue technique et restent donc dans la plus grande orthodoxie technique. A défaut, cela leur confère une certaine fiabilité technique ainsi qu’une grande facilité d’entretien et de réparation.

Ce changement de motorisation restant, toutefois, la seule modification majeure apportée aux cyclecars Derby, le reste des organes mécaniques ainsi que le châssis restant, quant à eux, quasiment identiques à ceux de la version originelle. Outre des moyens assez limités, si ceux-ci n’ont pas été modifiés, c’est aussi afin de veiller à ce que le poids à vide ne dépasse pas la barre des 350 kg. La motorisation choisie restant, quant à elle, dans la limite dans la limite de cylindrée de 1,1 litre. Deux conditions indispensables afin que leur modèle puisse toujours être considéré, par les pouvoirs publics compétents, comme un cyclecar et bénéficier, donc, des avantages fiscaux inhérents à ce type de véhicules.

En 1923, la gamme s’élargit sensiblement, avec l’apparition d’une version 5 CV, sensiblement plus puissante (le moteur restant toujours d’origine Chapuis-Dornier). Outre le roadster, l’acheteur peut également opter, à la place, pour une carrosserie de type « voiturette », pouvant accueillir, ici, jusqu’à trois personnes ; ainsi qu’une version utilitaire. Malgré cette diversification, l’objectif numéro un de la marque Derby reste, encore et toujours, la compétition et participe, ainsi, à la grande majorité des épreuves (qu’elles soient d’envergure nationale, ou, même, locale ou régionale) dans lesquelles peuvent s’inscrire les cyclecars. Une stratégie dans laquelle la firme est, d’une certaine façon, obligée de s’inscrire, étant donné que c’est dans la compétition qu’elle a bâti toute son image de marque.

Afin que ses modèles puissent rester compétitifs face à ses rivaux, Montet et Goëtt décident d’en concevoir des versions spécialement destinées à la course. Les engagements ne se limitent d’ailleurs plus aux épreuves qui se disputent en France, mais également dans les pays voisins, comme en Angleterre, en Belgique ainsi qu’en Italie. La mode des cyclecars étant fort développée outre-Manche, c’est donc, assez logiquement, là-bas que la marque Derby acquerra la plus forte popularité à l’étranger. C’est aussi en Grande-Bretagne qu’une Derby récoltera l’un des plus beaux titres de gloire du constructeur, en parcourant une distance de 320 km à la vitesse de 110 km/h sur le mythique circuit de Brooklands. Le cyclecar qui battra ce record ayant (évidemment) été soigneusement profilé et équipée d’une mécanique plus poussée que sur les modèles de série et bénéficiant également d’un quatre cylindres Chapuis-Dornier doté d’une distribution à trois soupapes par cylindre ainsi qu’une alimentation assurée par deux carburateurs. Ce qui a sans doute facilité sa victoire, lui donnant, ainsi, plus de chance que s’il était resté identique aux modèles de série.

Malgré ses victoires, sur le plan commercial, au cours de ses premières années d’existence, les ventes de la marque peinent quelque peu à décoller : 50 exemplaires vendus en 1923 et 80 l’année suivante. Ayant sans doute pris conscience que, bien qu’essentiel, la course ne peut toujours suffire, à elle seule, à faire vendre (surtout sur un marché où l’offre est fort diverse et où la concurrence est donc ardue), Bertrand Montet décide donc de diversifier l’offre proposée au catalogue, avec de nouvelles carrosseries destinées, non seulement, aux amateurs de sport et de vitesse, mais aussi à ceux qui souhaitent, tout simplement, un véhicule peu cher à l’achat et économique à l’usage pour leurs déplacements quotidiens. Du côté des motorisations, les cyclecars Derby montent sensiblement en gamme, avec, à présent, des moteurs 6 et 7 CV.

Toujours dans l’objectif d’élargi le plus possible sa clientèle, la marque élargit aussi sa gamme de cyclecars à vocation utilitaire, avec plusieurs types de carrosseries pouvant accueillir une charge utile allant jusqu’à 150 kg (ce qui, évidemment, était nettement inférieur aux fourgonnettes réalisées sur la base des voitures de tourisme classiques, mais qui était, toutefois, loin d’être négligeable). Le développement de ses activités obligeant bientôt la firme de déménager dans des locaux plus grands, même si ceux-ci restent toujours situés à Levallois… ainsi que dans la même rue. 1924 sera une année plutôt faste pour la marque, surtout s’agissant des trophées gagnés en courses. La firme s’étant, en outre, constituée une véritable écurie d’usine et peu compter sur des pilotes fidèles ainsi qu’au talent confirmé, à l’image d’André Rougeyron et Georges Dugat, qui remporteront la plupart des trophées en question. Des victoires d’autant plus méritoires que celles-ci ont été remportées par des torpédos de série, pas ou très peu modifiées par rapport à ceux vendus aux particuliers. Même si certains engins recevront une préparation plus poussée, à l’image de celui créé en 1925 et qui remportera, entre autres titres de gloire, les Grands Prix de Boulogne-sur-Mer et du RAC de Belgique ainsi que la course de côte d’Argenteuil.

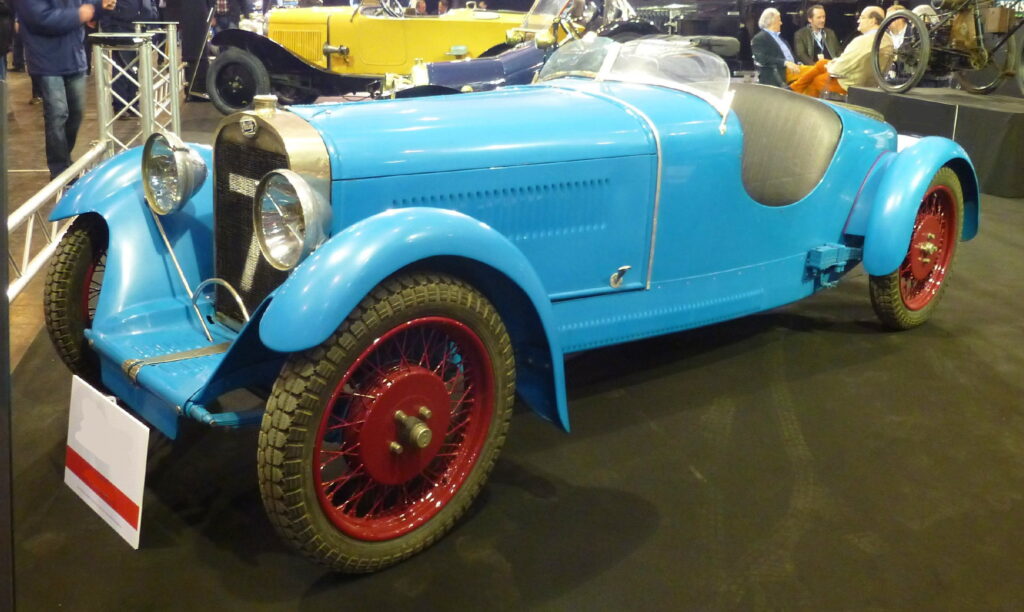

Le milieu des années 1920 marque, toutefois, aussi le début d’un tournant pris par la marque. Avec, non seulement, une montée en gamme (l’ensemble des modèles étant, désormais, équipés uniquement de moteurs de 7 CV), mais aussi par l’évolution que prennent les nouveaux modèles Derby, lesquels s’éloignent, ainsi, progressivement, des cyclecars pour devenir de « véritables » voitures. Les nouvelles Derby sont, ainsi, non seulement, réalisées sur des châssis de plus grande taille, mais qui, à présent, sont aussi habillés de carrosseries plus élégantes que celles de leurs devancières. Plusieurs progrès techniques bienvenus, comme le montage en série de freins sur les quatre roues (ce qui n’était, auparavant qu’en option) ainsi que d’une boîte à quatre vitesses. Parallèlement à cette évolution, l’engagement en compétition se poursuit, de manière toujours aussi intensive. Avec la création du Type C, qui va devenir le nouveau « cheval de bataille » de la firme dans les (nombreuses) épreuves sportives auxquelles participera le constructeur.

Une singularité est que, contrairement à la plupart de leurs concurrents, les voitures qui étaient pilotées par les pilotes de l’usine étaient équipées, chacune, d’un moteur d’origine différente : soit d’origine Ruby ou SCAP (même s’il s’agissait, dans les deux cas, de quatre cylindres en ligne à la cylindrée presque identique, d’un peu plus d’un litre). Ce dernier étant également, sur certaines épreuves, équipé d’un compresseur Cozette, permettant à la Derby Type C d’atteindre la barre des 165 km/h, ce qui était un véritable exploit, à l’époque, sur une voiture de cette catégorie. La plupart des modèles courant sur les circuits finiront, cependant, assez rapidement, par être inclus au catalogue (même si cela sera, pour certains d’entre-eux, dans des versions moins « radicales » et donc plus « civilisées » que ceux s’illustrant en courses).

La marque ayant construit sa réputation sur ses victoires en compétition, il était donc assez logique (voire, même, presque inévitable) que ceux-ci soient également proposés à la vente. Surtout à une époque où un assez grand nombre de pilotes pratiquent (à l’échelle locale ou régionale) la compétition en amateurs, ou souhaitent, tout simplement, pouvoir rouler au quotidien dans des voitures identiques (ou presque) à celles qu’ils ont vu courir sur les circuits. Un choix qui s’avérera fort profitable pour la marque, puisqu’elle lui permettra, véritablement, de faire grimper ses ventes en flèche.

Alors que celles-ci n’avaient, en effet, guère dépasser les 75 ou 80 exemplaires par an au cours de la première moitié de la décennie pour atteindre le cap des 200 voitures sorties des ateliers de Courbevoie en 1926. Si, à partir de l’année suivante, la production resdescent quelque peu elle se stabilisera, toutefois, à un niveau actuel d’environ 150 exemplaires à la fin des années 1920. La direction de la firme profitant de la notoriété qu’elle a acquise, en France comme en Angleterre, grâce au grand nombre de trophées engrangés en compétition au cours des années, pour se développer à l’étranger. En particulier dans les pays voisins, comme en Belgique ainsi qu’en Espagne.

Est-ce dû à la volonté de la marque de monter en gamme, avec la création de modèles de plus grande taille et de plus grosse cylindrée ? Ou du fait qu’en cette fin des Années Folles, la mode des cyclecars commence quelque peu à s’essouffler ? Sans doute les deux. Toujours est-il que les cyclecars disparaissent alors du catalogue, pour laisser la place aux seules automobiles. C’est aussi à partir de cette époque (seulement) qu’une carrosserie entièrement fermée est ajoutée au catalogue, ainsi (symbole de cette volonté de monter en gamme) que le premier modèle à moteur six cylindres de l’histoire de la marque. Même s’il est vrai que celui-ci reste, lui aussi, comme sur les modèles qui l’ont précédé, dans la catégorie des 7 ou 8 CV et que la mécanique en question reste produite par un fournisseur extérieur (en l’occurrence, ici, la firme Cime). Est-ce, car, malgré la hausse significative qu’a connue ses ventes, les moyens dont dispose Derby restent toujours insuffisants pour concevoir et produire elle-même ses propres moteurs ? Probablement est-ce, plus simplement, parce qu’étant donné que la firme a toujours eu pour habitude (même si c’était, à l’origine, à cause de ressources limitées) de faire appel à d’autres entreprises pour les mécaniques équipant ses modèles et que cette formule a très bien marché jusqu’ici, pourquoi, dès lors, en changer ?

Ironie (cruelle) du sort, c’est à l’époque où la marque connaît ce que l’on pourrait qualifier « d’apogée » que son fondateur, Bertrand Montet, disparaît au printemps 1928. Est-ce parce qu’il ne se sent pas de taille à prendre la relève ou que le domaine de l’automobile ne le passionne plus autant qu’avant ? Bien que son bras droit, Georges Goëtt, ait repris les rênes de l’entreprise, c’est un peu contraint et forcé et, surtout, par fidélité envers son défunt patron. Dès qu’il a repris les rênes de la société, sa priorité principale est, ainsi, de trouver des repreneurs pour assurer la pérennité de la marque Derby.

Goëtt concentrant, d’ailleurs, l’essentiel de son temps et de ses efforts à l’activité originelle de l’entreprise, à savoir la fabrication des crochets d’attelage. Une activité qui, malgré la naissance puis l’expansion progressive de la branche automobile, n’a jamais cessé et s’avère, même, d’autant plus importante pour l’entreprise que celle-ci lui assure, de manière régulière, des revenus non négligeables.

Ce qui s’avère d’autant plus important par l’entreprise qu’outre les évolutions, parfois profondes, qui affectent le marché automobile en France, le constructeur doit aussi faire face, en cette fin des années 1920, à des problèmes de fournisseurs pour les moteurs qui équipent ses voitures. Après l’arrêt de la fourniture des mécaniques par la société Chapuis-Dornier, c’est le contrat de livraison qui avait été négocié avec la firme Ruby qui prend fin à peine un an plus tard. Pour les voitures de tourisme « ordinaires », tout du moins, les moteurs Ruby restant, en effet, disponible sur les modèles sport et courses. Ceux-ci pouvant également être équipés, selon le choix du client, de mécaniques d’origine SCAP ou Cime. En conséquence, à partir de 1928, la gamme des modèles « tourisme » se réduit aux modèles haut de gamme équipés des moteurs six cylindres.

Aux difficultés susmentionnées va aussi venir s’ajouter la crise économique, survenue aux Etats-Unis à l’automne 1929 et qui va progressivement gagner l’Europe au cours des années suivantes ne va, évidemment, pas arranger les choses pour les automobiles Derby. Pendant que Georges Goëtt est toujours à la recherche d’un repreneur pour la firme, celle-ci peut, toutefois, toujours se prévaloir d’un palmarès assez brillant en course, entre autres grâce à André Rougeyron qui, après avoir quitté la marque quelques années auparavant, fait à nouveau partie des pilotes de l’écurie du constructeur. Ce dernier engrangeant, au total, sept victoires, sans compter un certain nombre de places d’honneur dans d’autres épreuves.

Début 1930, Goëtt parvient finalement à trouver des acheteurs qui lui semblent avoir les aptitudes ainsi que les finances nécessaires pour assurer l’avenir de la marque. Un duo d’acheteurs qui ne sont, toutefois, pas français, mais d’origine britannique, ayant pour noms Wallace Douglas Hawkes et Charles Kinisson. Dans un premier temps, la gamme ne change guère par rapport à celle des deux années précédentes. Sur les modèles Ruby à moteurs quatre cylindres Cime, Ruby ou SCAP, seuls la nouvelle calandre ainsi que le nouveau logo permettent de distinguer les voitures produites par Hawkes et Kinisson de celles de l’époque de Montet et Goëtt. Au sommet du catalogue, les modèles à six cylindres étant devenus moins rentables, la décision est finalement prise de ne conserver qu’un seul d’entre-eux, dont la motorisation, d’origine Cime, affiche une cylindrée de 1 847 cm3 ainsi qu’une puissance fiscale de 10 CV.

Wallace Hawkes a tout de suite compris que la compétition était le domaine au sein duquel la marque avait bâti toute son image de marque et qu’il était donc important que Derby se maintienne* dans le monde de la compétition. Toutefois, plutôt que de poursuivre dans la « voie classique », qui avait été du fondateur de la marque, il va décidé d’opter pour une autre solution, à la fois inattendue et qui sort résolument des sentiers battus. Cette même année 1930, peu de temps après avoir racheté du constructeur, Hawkes fait également l’acquisition d’une Miller, une voiture de course américaine dont la cylindrée, de 1,5 litre, est similaire à celle de la plupart des voitures Derby qui se sont illustrées en course, se singularise, surtout, par sa transmission qui s’effectue par les roues avant.

Arthur Miller étant, en effet, avec Errett Cord et Harry Ruxton, l’un des pionniers de la traction avant aux Etats-Unis. Toutefois, contrairement à ces derniers et à l’exception de quelques voitures de tourisme produites pour des clients privilégiés, Miller, de son côté, se concentrera toujours exclusivement sur l’univers de la compétition.

Après que la voiture acquise par Hawkes ait été, par la suite, endommagée dans un accident qui s’est produit à Arpajon, celle-ci sera, en grande partie, reconstruite au sein des ateliers de l’usine Derby de Courbevoie. Le travail ainsi que les modifications qui lui seront apportées seront jugées suffisamment importantes par Wallace Hawkes pour que ce dernier décide de la rebaptiser Derby-Miller. Une nouvelle paternité ou appellation qui, toutefois, sera toujours jugée quelque peu « abusive » par la presse automobile de l’époque. Ceci, car, outre les faits évoqués plus haut, Derby n’avait, auparavant, jamais produit de modèles à traction avant, que ce soit parmi ceux vendus au catalogue de la marque, ou, même, parmi ceux qui ont couru sur les circuits.

Une controverse qui, en tout état de cause, n’empêchera pas Hawkes de prendre, également, la décision que cette « Derby-Miller » représentera, désormais, à elle seule, la marque en compétition. Un choix qui, là non plus, tant au sein des cadres de la marque que de la presse spécialisée ainsi des personnalités du monde de la course automobile ne fera pas l’unanimité. En tout état de cause, cette Derby-Miller (même si elle n’avait probablement, sur un certain nombre de points, tout du moins, de Derby que le nom) récoltera une large palette de trophées dans le domaine des records sur pistes.

Les succès remportés par ce bolide à traction avant sur les pistes des circuits ne pouvaient sans doute rester sans influence sur la production de la marque. Ne serait-ce que, comme mentionnée précédemment et à plusieurs reprises, la course constitue l’essentiel de « l’ADN » de la marque. Il semblait dès lors, à la fois, logique et inévitable que le fait de tout miser sur ce type de transmission en course finisse par aboutir, ne serait-ce qu’à moyen terme, sur le lancement, que ce soit dans la catégorie des voitures de tourisme ou de sport, d’un modèle qui en soit, lui aussi, équipé. Ce à quoi ni la presse auto ni le public ne s’attendaient sans doute, c’était que toute la production de la marque se convertissent, à l’espace d’un an à peine, à la traction avant.

Lors du Salon automobile de Paris d’octobre 1931, tous les modèles qui sont exposés sur le stand Derby se sont, en effet, convertis aux roues avant motrices. Une décision qui reprise, non seulement, un pari osé, mais aussi un investissement conséquent et pour lequel Wallace Hawkes n’a pas hésité à payer de sa poche. L’autre homme ayant rendu possible cette conversion des voitures Derby étant l’ingénieur Etienne Lepicard, dont Hawkes fera, par la suite, le nouveau directeur technique de la firme. Si les trois prototypes, basés sur un châssis ayant reçu la désignation de Type EL, outre la traction, se caractérisent aussi par leur moteur huit cylindres, le premier modèle de série de la marque conçu par l’ingénieur Lepicard sera, toutefois, s’agissant de sa motorisation, plus « raisonnable ».

Le Type L2 se contentant, ainsi, d’un moteur Ruby de 1,1 litre, même s’il ne s’en montre pas moins assez avant-gardiste en ce qui concerne sa transmission ainsi que sa suspension. La transmission étant, ainsi, constituée, à l’avant, de deux demi-essieux à l’intérieur desquels sont placés les demi-arbres de la transmission. La boîte de vitesses à quatre rapports (cinq en comptant la marche arrière) est commandée par le conducteur non pas par le traditionnel levier placé au plancher devant les sièges, mais par une commande située sur le tableau de bord. Tout comme l’est également celle du frein à main, la Derby Type L2 étant, d’ailleurs, la première voiture française à être équipée d’un système de ce genre. La suspension, quant à elle, comprenant quatre roues indépendantes. Sans compter un système de freinage qui peut être durci ou adouci, selon les souhaits du conducteur, en roulant, par une simple manette disposée sur la planche de bord… Ceci, pour ne citer que les innovations et singularités les plus marquantes. Autant d’innovations qui ne manque, évidemment, pas d’attirer l’attention ainsi que de susciter des commentaires laudateurs d’un grand nombre de journalistes de la presse spécialisée.

Si la nouvelle Derby sera aussi très bien accueillie par la clientèle visée, la firme se retrouve, en quelque sorte, victime du succès de son nouveau modèle. Malgré le changement de propriétaires, les méthodes ainsi que les cadences de production du constructeur sont toujours demeurées à un stade « semi-artisanal » et l’usine de Courbevoie ne dispose donc pas vraiment des capacités nécessaires pour faire face à la demande. Tout comme les sous-traitants celle de fabriqué et fournir en un délai assez court toutes les pièces nécessaires à la production du modèle L2, dont seuls 200 exemplaires parviendront à être construits. Face à cette augmentation soudaine de la demande et afin, donc, de pouvoir satisfaire celle-ci, les nouveaux dirigeants de la firme décident de s’installer dans une nouvelle usine, toujours située à Courbevoie, mais à la superficie nettement plus importante. Un déménagement qui s’effectue au début du mois d’octobre 1932, juste avant la nouvelle édition du Salon de l’auto, où la gamme présentée ne connaît, toutefois, guère d’évolutions notables. Il est vrai qu’au vu des bouleversements qui ont traversé la production et donc le catalogue du constructeur, cela n’est guère étonnant. Les visiteurs du Salon qui passeront devant le stand Derby ne manquant, toutefois, pas de remarquer un élégant cabriolet dont la carrosserie sort des ateliers d’Henri Chapron. Celle-ci sera, toutefois, l’une des rares, voire, peut-être même, la seule, voiture de la marque à être passée entre les mains du célèbre carrossier de Levallois.

Si la compétition et les victoires nombreuses qu’elle y a obtenues ont permis à la marque Debry d’acquérir la notoriété qui est la sienne au début des années 1930, cet engagement constant représente aussi un investissement conséquent et malgré le succès commercial remporté par le Derby L2, celui-ci ne suffit, toutefois, pas à rééquilibrer la trésorerie du constructeur. Afin d’augmenter celle-ci, Hawkes décide alors de ne plus se contenter du seul marché français et de vendre aussi le nouveau modèle de la marque sur le marché britannique. Le culte de la voiture de sport, qu’elle soit de grosse ou de faible cylindrée, étant une véritable institution de l’autre côté de la Manche, de nombreuses firmes de toutes tailles officiant alors dans cette catégorie. C’est pourquoi Hawkes, toujours soutenu, sur le plan logistique comme financier, par son beau-père Charles Kinisson, se dit que les Derby ne rencontreront guère de difficultés pour séduire la clientèle anglaise.

Bien que, dans un premier temps, Hawkes et Kinisson se contentent d’exporter en Grande-Bretagne des voitures demeurant quasiment identiques à celles vendues en France, face à des droits de douane non négligeables, les deux hommes vont alors adopter une autre stratégie. Celle-ci consistant à expédier en Angleterre des châssis dépourvus de carrosserie, mais aussi de moteurs. Une fois arrivés à destination, les châssis nus reçoivent alors des moteurs anglais produits par la firme Meadows ainsi que des carrosseries, elle aussi, « made in England ».

Si, à la même époque, Derby envisage de se diversifier dans la production de véhicules utilitaires, avec un projet de camion léger, conçu, lui aussi, par l’ingénieur Lepicard. Lequel, outre sa cabine avancée, se distingue, surtout, des autres camions de l’époque par le fait qu’il reprenne, lui aussi, l’architecture à traction avant des voitures de sport et de tourisme de la marque. Malheureusement pour celle-ci, face aux problèmes de trésorerie, la firme devra finalement renoncer à sa commercialisation. Des problèmes qui obligeront également la marque à supprimer son département compétition. Si cela n’empêchera pas les Derby de continuer à courir dans les rallyes et sur les circuits, ce sera, toutefois, uniquement entre les mains de pilotes et d’écuries privées. Les voitures étant équipées, soit, de mécaniques Meadows ou fournies par l’entreprise Salmson. Est-ce parce que les moyens de disposent les écuries privées sont, bien souvent, nettement moins élevés que ceux des constructeurs ? En tout état de cause, les victoires sont nettement moins nombreuses qu’au cours de la décennie précédente, ou même qu’avec la Derby-Miller. Même si les modèles Derby conservent toujours un certain potentiel en course, la preuve en étant sans doute la 5e place décrochée lors de l’édition 1932 du Grand Prix de France.

Suite à la fermeture de l’entreprise de carrosserie Macquet et Balvier, qui était l’un des principaux fournisseurs de carrosserie de la marque, celle-ci fait alors appel au carrossier Charles Duval. Avec un contexte économique devenu assez morose, aussi bien en Angleterre qu’en France, des difficultés persistantes sur le plan financier et une production qui, à présent, ne dépasse plus guère la cinquantaine de voitures par an, Hawkes ne se laisse, pourtant, pas démonter et est, même, toujours animé d’une ambition certaine pour la firme. Convaincu que celle-ci doit « sortir du rang » et donc parvenir à se distinguer de la concurrence, afin, non seulement, de retrouver sa clientèle d’antan, mais également d’attirer de nouveaux acheteurs, Wallace Hawkes décide de lancer un nouveau modèle haut de gamme inédit à huit cylindres, la Derby L8, aussi connue sous l’appellation TAV 8 (TA pour Traction Avant).

Celle-ci reprenant, en réalité, un projet conçu par d’Etienne Lepicard à la fin de la décennie précédente. Si le projet en question prévoyait déjà d’équiper la voiture d’une transmission aux roues avant, l’architecture du moteur est, toutefois, modifiée, abandonnant l’architecture initiale à soupapes latérales pour une distribution de type culbutée. Présenté à l’occasion du Salon d’octobre 1933, le moteur de cette nouvelle Derby à moteur V8 reprend aussi de la précédente L2 ses roues avant indépendantes et, comme pour cette dernière, ne manquera pas de susciter l’intérêt des journalistes de la presse auto. Pour l’anecdote, l’ingénieur Lepicard avait également proposé, dans le passé, son projet de voiture à traction avant à André Citroën.

Si, au départ, la marque espérait pouvoir vendre au moins une centaine d’exemplaires de son nouveau modèle à moteur huit cylindres, les effets persistants de la crise économique, ainsi que la concurrence féroce engendrée par celle-ci entre les constructeurs, sans compter les problèmes financiers, eux aussi persistent, viendront mettre à bas les espérances de Hawkes et Kinisson. Malgré de très bonnes performances ainsi qu’un prix de vente très compétitif pour un modèle de sa catégorie, une dizaine d’exemplaires, en tout et pour tout, en seront construits.

Au vu de ce contexte économique et industriel assez morose, il est clair que sans « l’obstination » et, surtout, les moyens financiers non négligeables dont dispose le duo britannique, il est clair qu’à la fin de cette 1933, cela fait assez longtemps que la marque Derby aurait disparu du paysage automobile français. Sur les quatre carrosseries disponibles au catalogue, comprenant une berline, un coach, un cabriolet ainsi qu’un roadster, un seul et unique exemplaire de ce dernier sera réalisé.

C’est au volant de celui-ci que Wallace Hawkes participera, au début de l’année suivante, au rallye de Monte Carlo. C’est à Glenda Stewart, la pilote qui s’était précédemment illustrée au volant de la Derby-Miller, qui courra à son volant lors de l’épreuve. Si la Derby TAV8 parviendra à terminer celle-ci, non sans mal, toutefois, sa carrière en course s’arrêtera, toutefois, là. Toujours persuadé que le salut de la firme passe par une éclatante victoire en compétition, Hawkes décide alors d’engager trois exemplaires à l’occasion de l’édition 1934 de la plus prestigieuse épreuve française, les 24 Heures du Mans. Probablement faute de temps et, surtout, de moyens suffisants, seules deux voitures pourront, finalement, prendre le départ de la course. Toutes deux devront toutefois abandonner à cause d’ennuis mécaniques. Si une Derby se présentera à nouveau au départ de l’épreuve mancelle lors de l’édition 1935, avec la fidèle Glenda Stewart à son volant, là encore, cela se soldera par un abandon.

Sur la demande de Hawkes, Etienne Lepicard avait étudier le projet d’une monoplace équipée du huit cylindres qu’il avait, lui-même, conçu. Sans doute conscient que le constructeur était quasiment à l’agonie et vivait alors ses derniers soubresauts, l’ingénieur avait, toutefois, également envisagé de pouvoir l’équiper, au besoin, du quatre cylindres que les frères Maserati pour leur monoplace Type 4 CM. Malheureusement, cette monoplace n’aura jamais l’opportunité de courir sur les circuits. Les graves générales qui paralyseront la France durant le printemps 1936 aura finalement raison de la marque Derby qui ferme alors ses portes.

Philippe ROCHE

Photos WIKIMEDIA